ゲームクリエイター藤井のつよくてニューゲーム「配信映えするゲームデザインとは」

Index

ストリーマーが作る「第二の熱狂」

年末年始は、ゲーム配信が最も盛り上がる季節です。

普段はあまりゲームをしない方でも、好きな配信者が笑ったり、驚いたりしている様子を見ると、つい最後まで見入ってしまいますよね。

SNSでは「今年一番笑った配信」「この瞬間ヤバい」といった切り抜き動画が次々と拡散され、気がつけば「ゲーム」よりも「配信」がエンタメの中心にある、そんな時代になりました。

ゲームの開発現場でも、このムーブメントを無視できなくなっています。

いまや会議室では「このゲーム、配信で盛り上がるか?」「この仕様じゃバズらないでしょ」という言葉が当たり前のように飛び交っています。

昔は「遊んで面白いか」だけを考えていた企画が、今では「見て面白いか」をセットで考えるようになりました。

つまり「配信映え」が新たなゲームデザインの評価軸になりつつあるわけです。

「映える瞬間」は偶然ではなく、設計されている

たとえばホラーゲームが配信で人気を集めるのは、単に「怖いから」ではありません。

多くのホラーゲーム作品では「安全だと思った1秒後」に恐怖が訪れるように設計されています。

プレイヤーがほっと一息ついた瞬間、カメラを振った先に「何かが立っている」。

そのわずかな呼吸のために、開発チームは何度もテストプレイを重ねています。

視聴者が見ているのは、「驚く瞬間」そのものではなく「驚く前の静けさ」なんです。

「来るぞ来るぞ…」「絶対振り返ったらいるぞ…」と構えられる「間」を、開発者が意図的に作り出しています。

この設計は映画の演出にも近いですが、プレイヤーの操作によってテンポが変わるゲームならではの難しさがあります。

とはいえ、開発者が想定していなかった挙動を引き起こすのも、配信者ならではですよね。意図通りの行動やリアクションも面白いですが、たとえば「振り返ったら敵がいるはずなのにいない…」といった想定外のプレイが生まれるのは、配信者ならではの面白さと言えます。

ちなみに余談ですが、ホラー映画の製作者は「怖くすることはいくらでもできるけど、やりすぎるとエンタメにならない」と言っており、ホラーがエンタメとして成立するようにバランスを取っているわけですね。

プレイヤー視点で探索するアクションホラーゲーム。

視界外からの不意打ちや急展開など、配信者のリアクションを引き出す演出が特徴。

一人称視点で駅構内を進む異変探索ホラー。

角を曲がる瞬間の何が起こるか分からない間が、配信者や視聴者の緊張を高める。

また、「見たい演出」と「やりたい演出」は似ているようでまったく違います。

プレイヤーは「操作の手応え」や「目の前の障壁」に反応し、視聴者は「リアクション」を楽しみます。

この2つをどう両立させるかが、現代のゲームデザイナーに求められる大きな課題と言えます。

例えば「壺おじ」で人気を博した『Getting Over It』のように、プレイヤーは苛立ちながらプレイし、その様子を視聴者は爆笑しますよね。

壺に入った主人公を操作して坂を登る高難度アクション。

極端に操作が難しく、落下とリトライを繰り返すプレイヤーの苛立ちが、視聴者の笑いへと変わる場面が多い。

そうした「体験のズレ」こそ、配信時代のエンタメとして成立しているのです。

「配信禁止区間」という新しいジレンマ

配信文化の広がりとともに、開発現場では「ネタバレ」と「拡散」のバランスが課題になりました。

特にストーリー重視の作品では、結末が配信で拡散されてしまうことで体験価値が下がる恐れがあります。

『ペルソナ5』や『FFVII REMAKE』のように「配信禁止区間」を設けるタイトルも少なくありません。

ストーリー性の強いAAAタイトルは、その傾向が強いですよね。

一方で、あえて「すべて配信OK」にした作品もあります。

『UNDERTALE』や『Detroit:BecomeHuman』などは、プレイヤーごとに展開が異なるため、ネタバレが「宣伝」に変わる好例です。

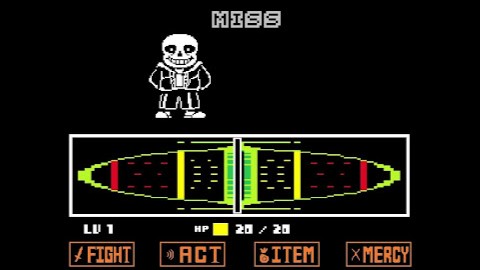

選択肢によって展開が大きく変わるRPG。

複雑な条件分岐が多く、初見では到達が難しいエンディングも存在。配信では、配信者がどのルートへ進むのかを見届ける面白さが生まれる。

プレイヤーの選択が物語を左右するマルチエンディング作品。

配信では、どんな選択を経てどの結末に向かうのかを見届ける緊張感があり、視聴者は「自分なら別の選択をする」と想像しながら物語を味わえるタイトル。

ある開発者はこう語っています。

「結末を知られても自分で遊びたくなる設計なら、それはネタバレにならないんです」

ストリーマーのリアクションが作品の一部として拡散されることで、ゲームの世界観や体験が「共演」という形で広がっていくー。

いわば、ストリーマーが「語り部(=ストーリーテラー)」となって、ゲームの魅力を伝える役割を果たしているわけです。

配信を制限するかどうかは、いまや「ストーリーテリングの設計」そのものの課題になっています。

コメント欄が「第二のデバッガー」に

配信が生むのは、宣伝効果だけではありません。

最近では、配信中のコメント欄が「リアルタイムQA(※)」のように機能するケースも増えています。

「チュートリアルが分かりにくい」「UIが見づらい」「移動の速度が遅い」といった声が即座に届き、開発者がそれを参考にアップデートを行うことも珍しくありません。

かつて数週間かかっていたテストプレイや検証作業が、配信を通して一晩で集まる時代になりました。

バグ報告や改善提案、テンポの評価など、あらゆるフィードバックがコメント欄から得られます。

言わば「第二のデバッガー」といえる存在です。

一方で、炎上の火種も同じ速さで拡散されるため、開発者には「危機対応力」も求められるようになりました。

プレイヤーの声だけでなく、視聴者の反応もまた、ユーザー体験の改善につながる重要なデータです。

「遊ぶ人」と「見る人」の両方を意識した設計が、いまのゲーム開発では欠かせません。

私がゲーム開発で大事にしているセクションがテストプレイとデバッグなのですが、実際の開発現場ではデバッグに十分な時間を取れないことも多いです。ただでさえしっかりとした時間を取れないのに、デバッグ作業は数人で行われます。

10人以上のデバッガーを用意できるタイトルは限られています。そもそも、ユーザーのプレイの量には絶対に敵わないんですよね。

※QA(=Quality Assurance):ゲームが仕様通りに動作するか、バグや不具合がないか、ユーザーが安心して遊べる品質基準を満たしているかなどを検証し、製品の品質を保証すること

「見て面白い」と「やって面白い」は違う

配信映えと面白さは、必ずしも一致しません。

『Fall Guys』のように見ていて笑えるゲームは多いですが、実際に遊ぶと操作の難しさや緊張感にストレスを感じる人もいます。

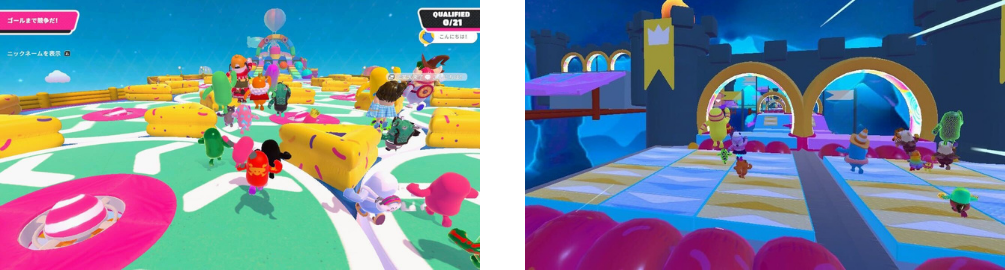

大人数で競うパーティーアクションゲーム。

見た目はポップだが操作は意外と難しく、プレイヤーの必死さが視聴者にとっては笑いや盛り上がりのポイントとなるゲーム。

しかしその「ギリギリ感」こそ、視聴者から見ると笑いやドラマになります。

つまり、プレイヤーの必死さと視聴者の面白がりが噛み合ったとき、配信映えが生まれるのです。

開発の立場から見ると、そこには「二重の体験設計」があります。

私は「内側の体験」と「外側の体験」と呼んでいるのですが、プレイヤーには「プレイの快感」を、視聴者には「ゲームならではのドラマ」を設計します。

この二つをどう両立させるかが、現代のゲームデザインの大きなテーマです。

特にインディー開発者たちは、この設計を理解して開発していますね。

『I Am Bread』『GoatSimulator』などは、バグや失敗さえ「ネタ」として成立しますよね。

食パンを操って家の中を移動する、ユニークなアクション/シミュレーションゲーム。

思い通りに動かせない独特の操作性が“事故”を生み、配信では予測不能な展開が笑いに変わる。

1頭のヤギに扮して街中を自由に動き回れるアクション/シミュレーションゲーム。

予測不能な物理挙動が、配信では笑える展開を生む。

プレイヤーが道を踏み外しても、転んでも、それが笑いに変わる設計です。

これは、eスポーツとはまた違うエンタメで、プロゲーマーによるスーパープレイは、まさにプロのスポーツさながらです。一方、見ていて笑えるゲームはテレビのバラエティ番組に近い構造で、プレイヤーを「出演者」としてデザインするという考え方ですね。

配信文化が変えたのは、設計思想ではなく「姿勢」

配信時代のゲーム開発は確かに大きく変化しました。

けれど、本質的に変わったのは「目的」ではなく「姿勢」だと思います。

バズを狙うこと自体は間違いではありません。

ただし、そこで「プレイヤー体験」が置き去りになればゲームの芯が失われてしまいます。

最終的に人の心を動かすのは、画面越しの視聴者ではなく、

その世界を実際に生きる「体験の主体」であるプレイヤーです。

だからこそ、開発者が最も注力すべきは

「その瞬間、プレイヤーが何を感じているか」。

その感情の線を丁寧に積み上げた先に、結果として“見ている人も楽しめる”体験が生まれます。

配信映えは「目的」ではなく「結果」。

プレイヤーが味わう驚きや緊張、達成や戸惑い、そうした生の感情が積み重なるからこそ、その体験は自然と誰かに共有され、拡散されていきます。

そして、その原点回帰ともいえる開発姿勢こそが、

いまの時代において最も求められ、最も強いゲームデザインだと私は考えています。

配信を意識しながらも、プレイヤー体験に立ち返る。

流行の波を追いかけながらも、ゲームの本質に軸を置く。

この二層構造を矛盾させずに成立させることこそ、「つよくてニューゲーム」な開発のあり方です。